Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato a febbraio la conversione in legge del disegno di legge (ddl) regionale sulle aree idonee che, premiando la logica della massima resa rispetto alla superficie occupata, dà priorità ad aree come le ex zone militari. Il riscontro è chiaro, l’interesse è evidente. Questo mese Reden ha inaugurato la sua prima centrale fotovoltaica in Italia a Codroipo, in provincia di Udine, in un sito che era in precedenza dedicato alla produzione bellica, usato anche come deposito di munizioni Mangiarotti.

pv magazine Italia ha parlato con l‘assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Possibili ostacoli per queste aree: opposizione dei comuni, vincoli ambientali e paesaggistici, investimenti nella rete, ma anche bonifica dei siti. Secondo Scoccimarro, un impianto produttivo in ex area militare può richiedere due o tre anni per tutto il processo, dallo sviluppo alla messa in esercizio. L’assessore ha poi spiegato il ruolo della cartografia ufficiale delle aree idonee e non idonee, che sarà consultabile “entro un anno” tramite la piattaforma WebGIS Eagle.fvg.it. Questa dovrebbe ulteriormente semplificare le installazioni nella regione.

pv magazine: Il Decreto Energia stabilisce che i beni del Demanio militare rappresentano aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, aprendo così le porte a nuove opportunità di valorizzazione delle aree dismesse. Non se ne parla però molto, se non appunto in Friuli Venezia Giulia. Perché secondo lei?

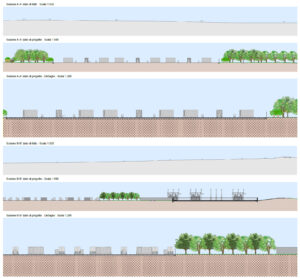

Immagine: Regione Friuli Venezia Giulia

Fabio Scoccimarro: Il Friuli-Venezia Giulia ha una storia unica legata alla presenza militare, soprattutto durante la Guerra Fredda, che ha lasciato numerose infrastrutture dismesse. La “cortina di ferro” che una volta divideva i due blocchi si è trasformata nella “Green Belt” europea, quale corridoio ecologico attraverso le ex zone di confine. In altre regioni italiane la quantità e la rilevanza di aree militari sono inferiori, il che spiega la minore attenzione a livello nazionale. La regione ha riconosciuto il potenziale di queste aree per la produzione di energia rinnovabile e ha adottato normative specifiche per facilitarne la riqualificazione; infatti, la legge regionale da poco approvata fornisce alle aree militari dismesse un grado di attenzione particolare per l’installazione di parchi fotovoltaici.

Di quante aree militari dismesse parliamo nella vostra regione? Di quanti ettari parliamo? Qual è il potenziale fotovoltaico delle aree in questione (in GW)?

Non esiste un censimento ufficiale aggiornato, considerando che nel nostro territorio non parliamo solo di caserme, ma anche di poligoni, postazioni, polveriere e depositi. Ad esempio, a Spilimbergo, l’ex caserma De Gasperi di Istrago comprensiva di 17 ettari è stata trasformata in quello che sarà il primo parco fotovoltaico della regione, con una potenza di 1 MW, grazie ai 2 milioni di euro di investimento. Si tratta del primo tassello di un mosaico più complesso, che sarà l’istituzione della CER “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Considerando la presenza di decine di siti simili, si stima un potenziale cumulativo significativo, anche se una quantificazione precisa in GW richiederebbe un’analisi dettagliata di ciascun sito. Anche l’ex aerocampo di Campoformido si prepara ad ospitare un parco fotovoltaico, motore di una Comunità Energetica Rinnovabile. Le possibilità sono moltissime, ma la loro destinazione non deve essere vincolata alla produzione di energia tramite impianti fotovoltaici: noi preferiamo vederla come una possibilità per accelerare il processo di transizione energica, ma qualora vi sia una realtà imprenditoriale, che miri a valorizzare il sito altrimenti, via libera alla riqualificazione sostenibile.

Di che periodo sono? Fino a quando sono state utilizzate?

Molte di queste strutture sono relativamente giovani, a parte qualche residuo storico risalente ai tempi della Serenissima: per la maggior parte risalgono al periodo tra le due guerre mondiali, o al momento immediatamente successivo. Parliamo di spazi dismessi tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, in seguito alla ristrutturazione delle forze armate italiane e alla riduzione della presenza militare nella regione: una presenza di oltre 621 siti per un totale di 50 kmq, di cui il 40/45% risulta dismesso, mentre il restante o è in attività o è in stato di semiabbandono.

Si tratta anche di aree coperte da altri vincoli? Si sente per esempio di aree idonee, però coperte da vincoli come dai vincoli della rete Natura 2000. Nel vostro caso, quante di queste aree sono prive di vincoli?

Alcune aree militari dismesse possono ricadere in zone soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, inclusi i siti della rete Natura 2000. La legge regionale 4 marzo 2025 prevede la creazione di una cartografia ufficiale delle aree idonee e non idonee, consultabile tramite la piattaforma WebGIS Eagle.fvg.it, che aiuti a identificare le aree prive di vincoli. Il “burden sharing” nazionale prevede che il Friuli-Venezia Giulia entro il 2030 produca 2 GW da fonti di energia rinnovabile. Sebbene ora siano stati installati impianti da circa 600 MW, siamo fiduciosi che questa normativa ci offra lo spunto necessario al conseguimento degli obiettivi prefissati, nel pieno rispetto delle nostre eccellenze territoriali sottoposte a tutela. Non è un caso che già nel 2023 abbiamo deciso con la legge quadro “FvgGreen” di anticipare di cinque anni il raggiungimento delle 0 emissioni previsto dal Green Deal europeo.

Teoricamente le installazioni in aree idonee dovrebbero essere piuttosto semplici. Ci sono però ulteriori difficoltà, come ad esempio logistiche complicate o opposizioni di comuni. È possibile che i comuni friulani si oppongano alla realizzazione di impianti FV su aree militari? Avete già iniziato tavoli di lavoro con i comuni?

Sebbene le aree militari dismesse siano considerate idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, i comuni hanno voce in capitolo nei processi autorizzativi, soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale e sociale. Tuttavia, gli stessi, in seguito alla dismissione delle aree militari, sono diventati titolari delle strutture, pur non disponendo delle risorse necessarie a progettare e realizzare delle soluzioni di rigenerazione urbana e agreste. Ci sono stati casi di opposizione da parte di amministrazioni locali e cittadini, come a Romans d’Isonzo, dove un progetto di impianto fotovoltaico ha suscitato preoccupazioni per il possibile impatto sul paesaggio e sull’ambiente. La regione promuove il dialogo con i comuni per facilitare la pianificazione e l’accettazione dei progetti, considerando poi che la legge stessa da noi emanata mira, in primo luogo, a tutelare la qualità del patrimonio paesaggistico ed agroalimentare della nostra comunità. In considerazione degli attuali scenari geopolitici abbiamo approvato lo scorso dicembre il nostro nuovo Piano Energetico Regionale, il quale in 42 azioni individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia.

Quali sono le altre complessità?

Oltre ai vincoli ambientali e paesaggistici, il problema principale risiede nella bonifica dei siti: alcune aree dismesse devono essere trattate in maniera specifica prima di poter essere utilizzate. La presenza capillare di amianto e di componenti da residuato bellico rappresentano un fattore inquinante non trascurabile, questione che potrebbe dilatare ulteriormente i processi burocratici, sui quali siamo sicuri questo Governo interverrà a breve con una normativa più snella. Inoltre, vanno considerati i tempi necessari al reperimento di fondi da destinare alla rete infrastrutturale, da ampliare e potenziare, poiché la connessione alla rete elettrica può richiedere investimenti significativi.

Potreste anche fornire una timeline verosimile per le realizzazioni in questione?

La tempistica varia in base alla specificità del progetto e alle aree coinvolte. In generale, per la nostra esperienza una fase di studio e progettazione si conclude entro l’anno solare. Considerando che un iter autorizzativo a seconda della complessità e delle eventuali opposizioni all’impianto si conclude in dodici mesi, e successivamente la realizzazione che ne consegue si conclude anche in un anno, i tempi ipotetici potrebbero aggirarsi attorno ai due anni o tre per avere un impianto produttivo, in assenza di sito inquinato. C’è da dire che, essendo stati i primi in Italia ad aver approvato una legge equilibrata, con l’obiettivo che la stessa non venisse impugnata dallo Stato, abbiamo lavorato con una certa prudenza fin tanto che non avremo la certezza assoluta che le cose rimangano così come deliberate in Consiglio Regionale. Parliamo pur sempre di novità, e per tanto va anzitutto costruita, come accennavamo prima, la cartografia ufficiale delle aree idonee e non idonee, tramite il software GIS (Geographic Information System), sulla cui analisi si potranno sviluppare le progettazioni degli impianti.

Altre considerazioni?

Siamo stati tra i primi in Italia a normare, dopo la legge nazionale, e fintanto che le pratiche non assumeranno una natura ordinaria grazie alla mappatura in corso d’opera, oltre a quelle ex-lege già in corso, non possiamo garantire una tempistica certa: sicuramente entro un anno avremo tutte le carte in regola per essere i primi anche in questo ambito.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.

I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.

Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.

Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.