Al 2030 la Sardegna potrà arrivare ad essere 100% rinnovabile nel settore elettrico. Ecco l’estrema sintesi dello studio “Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna” realizzato da Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Università di Padova, su incarico del Coordinamento FREE, in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e Italia Solare.

pv magazine Italia ha intervistato Maurizio Delfanti, professore ordinario, e Giuliano Rancilio, ricercatore di Sistemi Elettrici presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e responsabile del progetto.

pv magazine Italia: Come nasce questo studio e perché è stata scelta la Sardegna come caso di analisi?

Lo studio nasce da un’esigenza concreta: la Sardegna ha una traiettoria di evoluzione energetica molto particolare perché è l’unica regione italiana non metanizzata. Il gas naturale, spesso considerato un combustibile di transizione, non è disponibile sull’isola; portarlo comporterebbe investimenti infrastrutturali pesanti. Il Coordinamento FREE ci ha quindi posto una domanda fondamentale: ha ancora senso pensare al gas come soluzione temporanea o, grazie a rinnovabili e accumuli, è possibile immaginare una transizione energetica accelerata e diretta?

Qual è stato il primo passo metodologico?

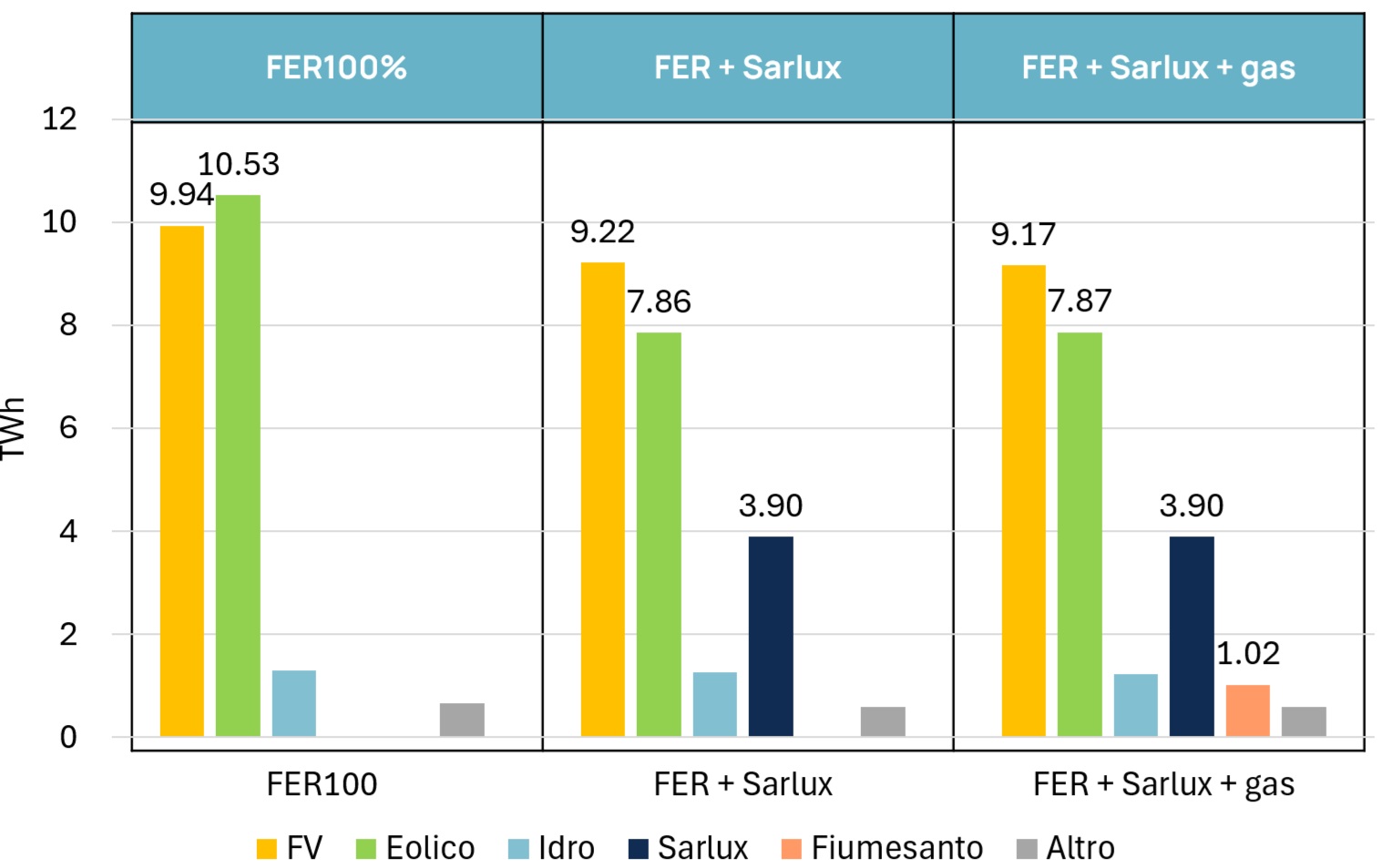

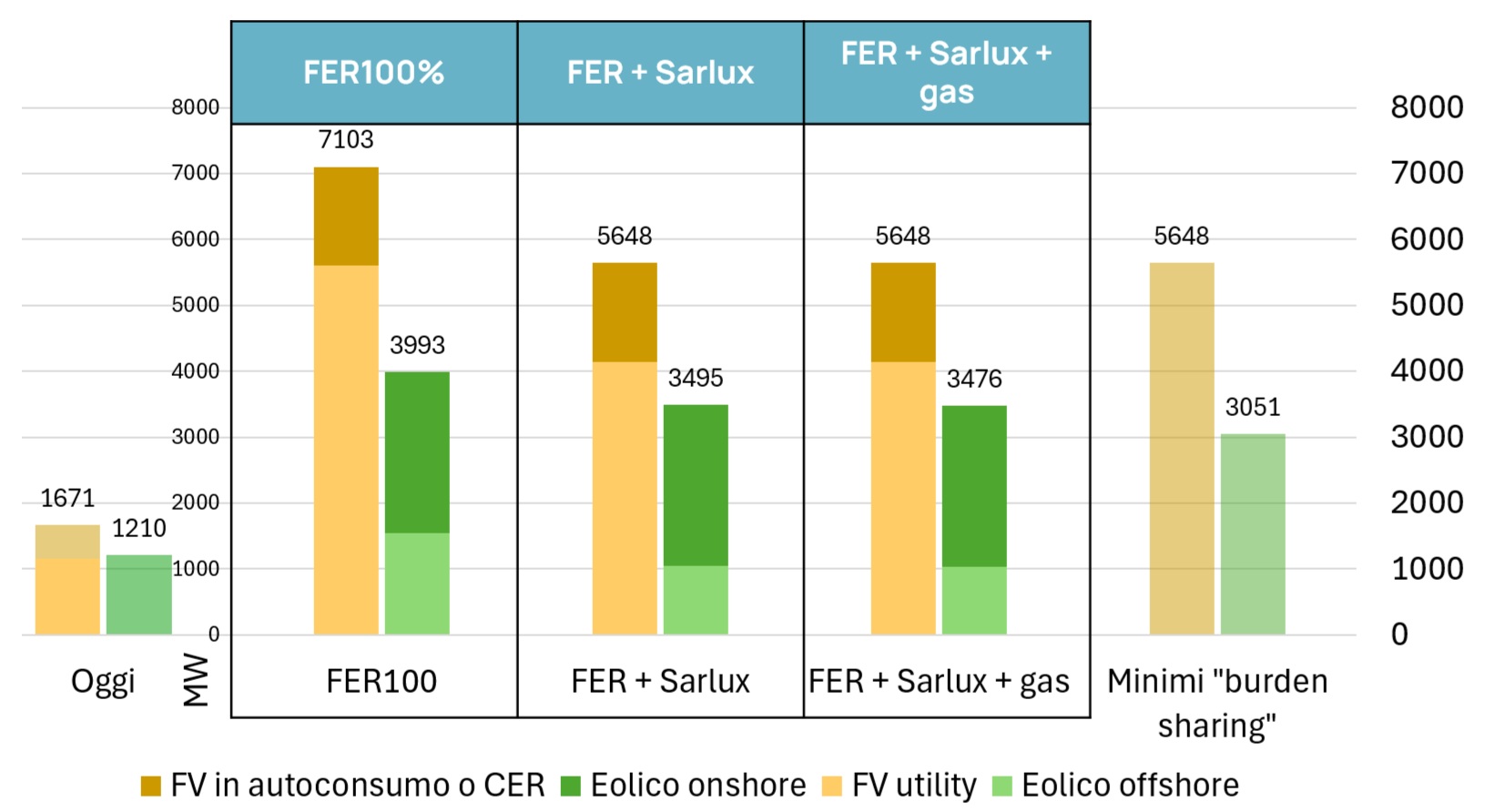

Raccogliere tutti i dati necessari per costruire gli scenari al 2030: la domanda elettrica e quella di riscaldamento/condizionamento, che in Sardegna è già oggi più elettrificata rispetto alla media italiana. Abbiamo considerato l’evoluzione dei consumi nei vari settori, come il termico civile, la mobilità e il condizionamento. Ci siamo basati sugli strumenti istituzionali esistenti, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e abbiamo integrato informazioni sulla ripartizione degli obiettivi a livello regionale, inclusi quelli legati all’installazione di rinnovabili, come riportate nel cd Decreto aree idonee. Con questi input abbiamo poi costruito un modello di simulazione che minimizza il costo sistemico complessivo della transizione energetica.

Quali ostacoli emergono nella realizzazione di questa transizione?

Uno dei limiti percepiti riguarda il possibile impatto paesaggistico delle rinnovabili, soprattutto fotovoltaico ed eolico. Il nostro studio ha voluto quantificare questo impatto: anche nello scenario più ambizioso, in cui tutta l’elettricità al 2030 fosse prodotta da fonti rinnovabili, l’occupazione del suolo da fotovoltaico a terra coprirebbe solo lo 0,4% della superficie agricola utilizzabile. È un dato importante, che ridimensiona alcune paure legate al consumo di suolo.

È possibile raggiungere gli obiettivi anche con gli attuali vincoli introdotti dalla Regione per le aree idonee?

Il nostro studio mostra che, con potenze installate di poco superiori agli obiettivi del PNIEC, come declinati su base regionale dal DM recentemente emesso dal MASE che contiene gli indirizzi alle regioni in tema di aree idonee, è possibile raggiungere il 100% di rinnovabili nel settore elettrico sardo. Più in dettaglio, le varie regioni italiane stanno assumendo posizioni differenti sul rapporto tra rinnovabili e territorio. Emerge infatti la necessità di bilanciare interessi legittimi legati a quattro ambiti distinti: abbattimento delle emissioni inquinanti, esigenze energetiche dell’industria, uso agricolo dei suoli e conservazione del paesaggio. Ci sono regioni dove si è raggiunto un ragionevole equilibrio tra le diverse urgenze. In Sardegna, e anche in altre parti d’Italia, l’attenzione al paesaggio e agli usi agricoli dei suoli ha prevalso, a mio giudizio in modo eccessivo, rispetto agli altri fattori”.

Il tema dei sistemi di accumulo è centrale. Che ruolo giocano nel vostro modello?

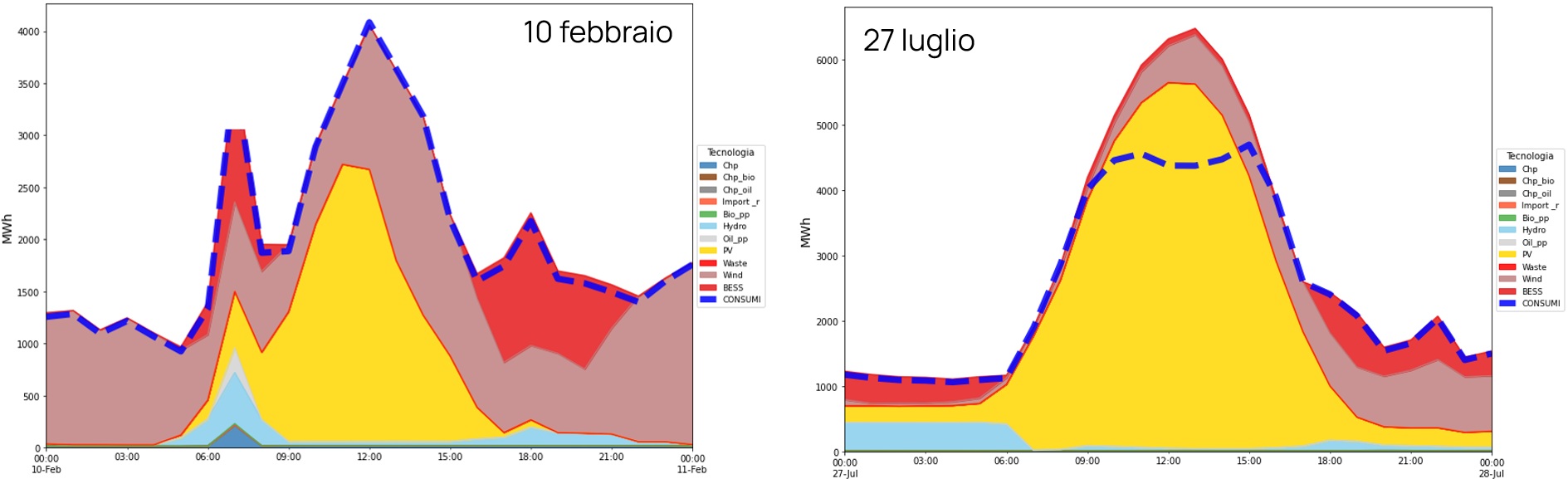

Il PNIEC e gli scenari Terna stimano per la Sardegna un fabbisogno di 14 GWh di accumulo elettrochimico al 2030. Il nostro modello, partendo da questo dato, non suggerisce aumenti significativi. Tuttavia, un maggiore accumulo potrebbe ridurre l’overgeneration – che nel nostro scenario è intorno al 10%. Abbiamo quindi effettuato analisi su variabili come l’import/export e il bilancio elettrico, che confermano come la Sardegna possa diventare autosufficiente per una larghissima parte dei propri consumi elettrici.

La stabilità della rete è un tema cruciale. Che ruolo ha il Tyrrhenian Link e cosa manca per rendere la rete sarda davvero efficiente?

Secondo gli autori dello studio, il Tyrrhenian Link è fondamentale perché consente di scambiare energia tra la Sardegna e il continente, anche garantendo la sicurezza della fornitura e riducendo di conseguenza l’essenzialità di centrali tradizionali. Inoltre, migliora la coerenza interna della rete elettrica isolana, affiancandosi ad altre opere strategiche come la nuova dorsale nord-sud prevista nel DBN. La buona notizia è che le infrastrutture già pianificate e in corso di realizzazione, se terminate nei tempi previsti, sono sufficienti a garantire stabilità e sicurezza operativa, senza bisogno di ulteriori interventi.

L’idrogeno verde potrebbe avere un ruolo?

Sì, ma non nell’immediato. L’idrogeno ha efficienze inferiori rispetto ad altre tecnologie di accumulo, quindi nel breve periodo non è competitivo nel settore elettrico. Potrà però avere un ruolo nei cosiddetti “settori hard to abate”, dove l’elettrificazione diretta non è possibile. Esempi concreti sono i processi industriali ad alte temperature, ad esempio per il polo dell’alluminio o la raffineria Saras, la cui evoluzione in direzione sostenibile nel medio-lungo termine potrebbe vedere anche un ruolo dell’idrogeno verde. Su questo, stiamo lavorando a scenari proiettati al 2050.

Questo modello sardo è replicabile anche altrove?

Solo in parte. Il modello evidenzia molto bene le specificità di contesti dove mancano le infrastrutture di trasporto e distribuzione del metano, dove si possono evitare costi inutili legati alla sua introduzione. Se invece il metano è già presente, ha più senso usarlo gradualmente sempre meno, anche in base ai trend tecnologici prevalenti, come le pompe di calore. Quindi sì, l’approccio può essere replicato, ma con attenzione al contesto locale. Più che alle isole in generale, è adatto a territori in cui mancano infrastrutture fossili e dove una transizione diretta alle rinnovabili è già tecnicamente ed economicamente conveniente. Per le isole, il modello mostra come sia opportuno immaginare soluzioni con sistemi di accumulo, accettando in alcuni mesi dell’anno fenomeni di overgeneration, rispetto ai quali il sistema dovrà abituarsi sempre di più.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.

I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.

Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.

Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.